Какую цену платили русские писатели за свое слово? Журналист и лауреат премии «Золотое перо России» Алексей Поликовский исследует мир русской прозы через судьбы писателей, живших в разные эпохи. В новой работе «Слова в снегу: Книга о русских писателях», выпущенной издательством «Альпина нон-фикшн», автор погружается в мир литературных гениев — как почитаемых, как Гоголь и Тургенев, так и полузабытых и малоизвестных, как Серж и Савин.

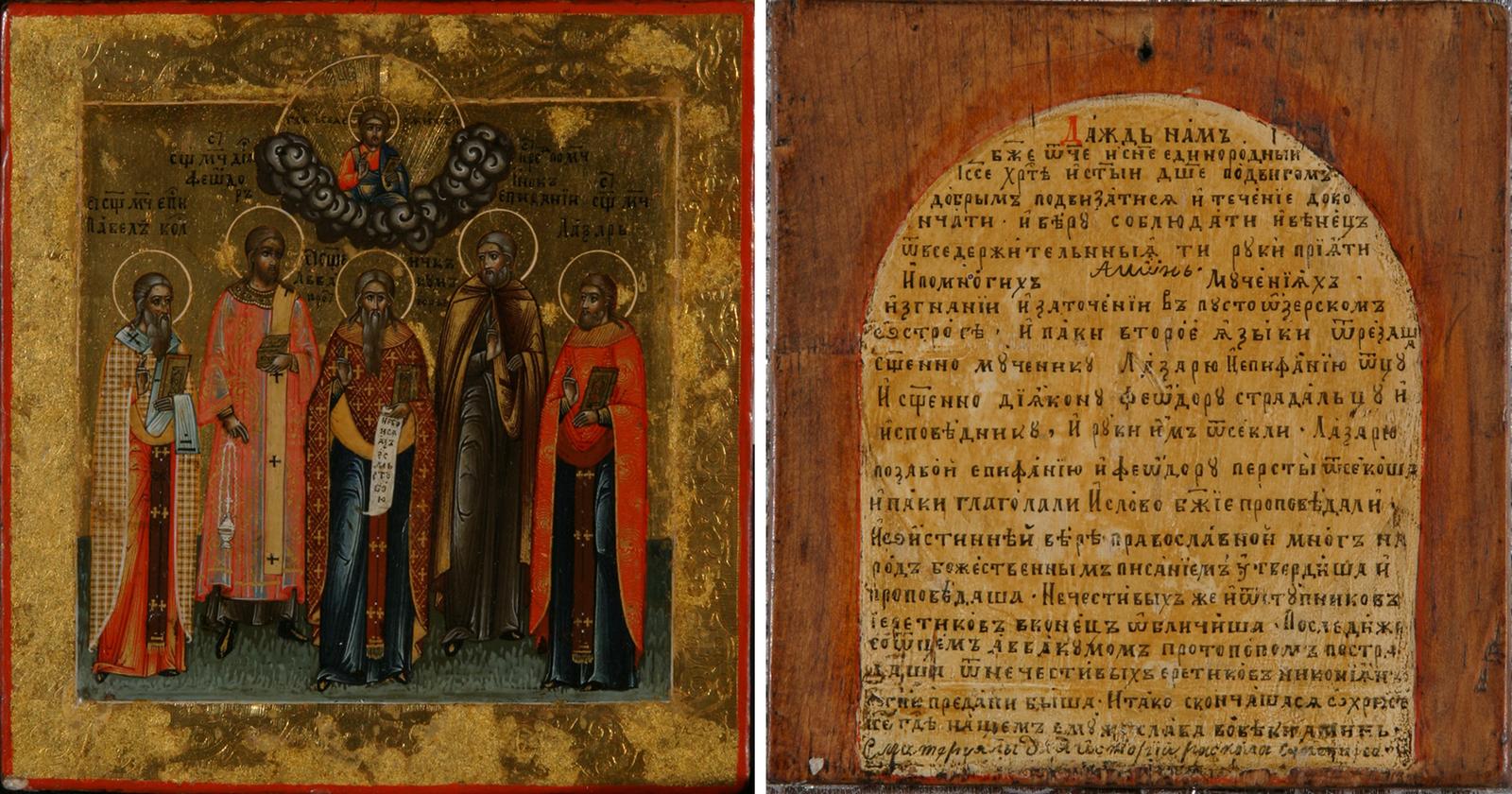

Дискурс публикует одну из глав, посвященных Протопопу Аввакуму, — о том, как один из самых ярких и трагических персонажей Руси XVII века связан с появлением авторской речи, с какими преследованиями за протестные проповеди он столкнулся и как проявил личный подвиг, положивший начало современному русскому слову.

Протопопа Аввакума расстригали и проклинали в кремлёвском Успенском соборе. Он перебивал и проклинал в ответ. Потом на ямской подводе его и его соратников дьякона Фёдора, священника Лазаря и старца Епифания повезли в Пустозёрск. Дорога долгая, месяцы пути. По дороге, на Печоре, народ собрался смотреть на мятежного протопопа, он встал на подводе во весь рост — волосы всклокочены, борода дыбом, ноги в цепях — и громко учил их держаться истинной веры и не отступать от правды.

Многое он изведал. В Москве за протестные проповеди его арестовывали прямо в церкви, у всенощной; он сидел на патриаршем дворе на цепи, так же как сидел в цепях в Андрониковом монастыре в подвале, откуда его выводили, чтобы плевать в глаза и драть за волосы. А он в ответ бранил своих мучителей. В Юрьевце-Повольском он так разъярил город обличениями грехов, что толпа в тысячу человек вытащила его из приказа, била батогами и ногами. Особенно били бабы — «грех моих ради убили меня замертво и бросили под избяной угол». Избяной угол это ещё ничего, потому что хотели его труп и вовсе собакам в ров кинуть. В Пафнутьевом монастыре год сидел в темноте в цепях.

Пустозёрск — вторая его ссылка. Первая была в Сибирь. Из тёплой, уютной, печной Москвы его гнали в места холодные, дикие, необжитые, где пустынные горы восходят к столь же пустынным небесам и огромными зеркалами сияет лёд замёрзших озёр. В челобитной царю Алексею Михайловичу он называет эти места «бесхлебной страной» и просит хотя бы алтын в день на пропитание. По бескрайнему льду он однажды, впрягшись, тянул нарты с выловленной рыбой, и взмок, и обессилел под бескрайним небом. Тащил рыбу, сколько мог, потому что семья голодает, а потом упал. Скинул с шеи постромки и на локтях четыре версты полз по льду. На берегу залез на дерево — мокрая одежда застыла коркой — завернулся в тонкую беличью шубу и уснул. Потом опять брёл, шатаясь, и полз на коленях, и приполз к двери избы, но войти не смог. Жена, Настасья Марковна, взяла под мышки, втащила.

В другой раз в тех же краях сто вёрст по снежной равнине волочил нарты со своим ветхим и скудным барахлишком. У других, кто с ним шёл, были собаки и помощники, у него никого. Впряг вместо собак двух маленьких сыновей. Сестра, ещё меньше их, бежала сзади, пока могла, потом легла на нарты. Мальчишки, обессилев, падали, тогда жена Марковна, шедшая с мешком муки за спиной, давала каждому в рот по кусочку пряника. И снова шли по льду и по снегу через белую пустыню.

— Долго ли муки сия, протопоп, будет?

— Марковна, до самыя смерти!

— Добро, Петрович, ино ещё побредём.

Видения приходят к Аввакуму в тёмной пустозёрской избе с низким потолком, где он в болезни лежит на печи. Зубы в лихорадке так сильно колотятся друг о друга, что кажется, сейчас вылетят, мокрые от пота волосы обвисают вдоль головы, тело ломит от жара. И ещё понос. Десять дней не ест и доходит до страшного обострения всех чувств.

И вдруг всем своим длинным тощим телом с огромными ступнями и узловатыми кистями взмывает и парит в сиянии, и в него с разных сторон, как по стенам гигантской воронки, стекает Божий мир.

Всё, всё вливается в него, свет, воздух, горы, моря, леса, реки, озёра, так что он, неподвижно лёжа с закрытыми глазами, сам становится Божьим миром, претворяется в него. «Видишь ли, самодержавне? Ты владеешь на свободе Русскою землёю, а мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо, и землю». Ты, царь, умрёшь и будешь иметь два метра земли, саван и гроб, а мои кости псы и лисицы растащат по всей земле, и я буду всем и всюду. Каково это читать в Кремле смущённому царю Алексею Михайловичу?

Вот как он пишет ему. Ну, расстригли, прокляли, били, мучили, в цепях держали, по снегу гнали, воевода Пашков 72 раза бил кнутом, раскладывал огонь, чтобы пытать… «Положь то дело за игрушку. Мне то не досадно». Потом внезапно краткий, сухой, трезвый, деловой разговор. «А корму твоего, государь, дают нам в вес муки по одному пуду на месец, да и о том слава Богу. Хорошо бы, государь, и поболыпи для нищие братие за ваше спасение. Изволь, самодержавие, с Москвы отпустить двух сынов моих к матери их на Мезень, да тут живучи вместе, за ваше спасение Бога молят, и не умори их з голоду».

Его загнали в Пустозёрск на край света, а сыновей Ивана и Прокопия оставили в Москве. Но как оставили? Как щенков или котят, взяв за шкирки, оторвали от матери и бросили на улице. Добрым людям взять их к себе страшно — узнают в Приказе тайных дел, придут, скрутят руки за спиной, наденут железо на ноги и погонят вслед за непокорным протопопом на север. Всей милости и смелости хватало у сердобольных людей, чтобы приютить двух голодных мальчишек на ночь, а утром — уходите. Так они три года шатались по улицам, а потом ушли из злого города к матери, на Мезень. От Москвы до Мезени 1700 километров — даже сейчас электронная карта предупреждает «возможны грунтовые дороги», а тогда и их не было.

А когда пришли, вслед за ними пришёл приказ: повесить. «И за вся сия присланы к нам гостинцы: повесили в дому моем на Мезени на виселице двух человек, детей моих духовных». Сыновей тоже велено было повесить, но они испугались, покаялись, тогда проявили милосердие: всего только в яму, в земляную тюрьму, бросили с матерью.

За это он свою Марковну укорял — «доброй человек», сама нищая, помогала нищим, сама светлая, тёмных учила свету, «а детей своих и забыла подкрепить, чтоб на виселицу пошли и с доброю дружиною умерли за одно Христа ради». Ну ничего, Пётр тоже испугался, предал Христа. Детей он простил.

Самого Аввакума тогда же привели к плахе и прочитали ему указ ласкового, тихого царя: вместо казни зарыть в земляной сруб и держать на хлебе и воде. Он в ответ плюнул в них: «Я плюю на его кормлю! А веры не предам».

Сподвижникам Аввакума резали языки и руки. Священнику Лазарю резали язык и отрубили на плахе кисть правой руки: молчи и не пиши! Он смеялся: «Собаки они, вражьи дети! Пусть едят мой язык!» И без языка говорил то, что с языком. А старец Епифаний просил отрубить ему голову. Отказали, тогда он рукой вытянул изо рта язык и положил на нож, а дрожащий от ужаса палач кое-как отрезал. Руку тоже дал сам и велел палачу резать всерьёз. Тот отрезал четыре пальца. Дьякону Фёдору тоже резали язык, но не смогли весь — руки у палача тряслись, нож падал. Кое-как откромсал дьякону пол-ладони.

Сруб зарыли в землю, в него опустили узников, над ним поставили другой, в нём охрана — десять стрельцов. И они, сквозь доски пола и землю, слышали, как там, внизу, под их ногами, в ледяной тьме Аввакум поёт Песнь песней царя Соломона. Но то, что у Соломона была женщина, у Аввакума — церковь. Другие узники пели вместе с ним.

Один из стрельцов, Кирилл, день за днём слушая гимны из-под земли, повредился в уме. Сошёл вниз и там сошёл с ума окончательно. Аввакум его кормил и обмывал, изгонял из него бесов. Тот полностью подчинился его воле — не брал еду без благословения. Умер в беспросветной темноте, лёжа на лавке, а Аввакум, помолившись о нём, поцеловал и лёг рядом спать. «Товарищ мой миленькой был. Славу Богу о сём. Ныне он, а завтра я так же умру».

Но до смерти ещё надо дожить. Смерть ещё надо заслужить, надо дотерпеть до смерти, надо пройти узкими путями, где мокрые стены застенков давят по бокам, крысы гложут пальцы ног, видишь свои торчащие рёбра в дыры рванья и собственное дерьмо на лопате носишь в окно. Да и разве угадаешь свою смерть? Может, уморят голодом, как сподвижника Даниила, которому в Астрахани наложили на голову терновый венец и лишили еды, может, повесят… И так, как бы походя, говорит он: «Рабом Божиим всем пожжённым вечьная память 30, болшая». Значит, жгут его духовных детей, тридцать человек сожгли. А он пока жив.

Террор идёт и ширится по Руси. Те, кто крестятся тремя пальцами, неистово бьют, убивают, мучают, калечат тех, кто крестится двумя.

«На Москве старца Авраамия, духовного сына моего, Исаию Салтыкова в костре сожгли… В Нижнем человека сожгли. В Казани 30 человек. В Киеве стрельца Иллариона сожгли. А по Волге… тысяча тысящами положено под меч нехотящих принять печати антихристовы». Кровью залиты города и деревни, дым от костров столбами идёт вверх, в земляных тюрьмах умирают в нечистотах голые люди — как это вынести? Как молчать?

Слово Аввакума весомо, сильно и бугристо, будто мускул на вздутии. В слове гнев, в гневе вдруг добродушный юмор. («Что собачка на соломке лежу» — это он о себе в Братском остроге.) Слово перехлёстывает в дело, а дело перепрыгивает в слово. И не у одного Аввакума так, который, если прихожанин был груб или туп, сажал его в церкви на цепь. Другой протопоп, муромский, Логин, которого расстригали при царе в кремлёвском соборе, через алтарь плевал в глаза патриарху Никону. Суздальский священник Никита, которому епископ повелел читать о его наказании, вырвал у дьяка грамоту, растоптал её, избил дьяка. Девяностолетний старец Корнилий, размахнувшись, ударил попа в лоб кадилом с горящими углями — а не ври! О хорошей встрече с врагами — патриархом и царём — мечтает и Аввакум: «Я ещё, даст Бог, прежде суда тово Христова, взявши Никона, разобью ему рыло, блядин сын, собака, смутил нашу землю. Да и глаза ему выколупаю, да и толкну его взашей; ну во тьму пойди, не подобает тебе явиться Христу моему свету. А царя Алексея велю Христу на суде поставить».

Люди просят у Аввакума его слова как укрепления, как усиления, как жизненно необходимого. Неизвестный нам Родион Греков, пять лет бывший в плену в Крыму у басурман, в тайном письме на Мезень называет его священнопротопопом и просит «от Бога данной тебе благодати слова к нам». Слово — благодать! Как ценна эта благодать в страшные времена. И священнопротопоп из своей грязной ямы на далёком севере отвечает на оборотной стороне ветхого, потёртого на сгибах, измусоленного в мешках и карманах листа — чтоб бумага не пропадала.

Сыщики Приказа тайных дел рыщут по стране, разыскивая письма Аввакума и тех, кому они писаны. Хватают какого-то Меркушку, которому Аввакум якобы писал, Меркушка ничего знать не знает.

Перехватывают варежки из двойной ткани, грубые, грязные — в них зашиты письма Аввакума его духовной дочери боярыне Морозовой. Её скоро уморят голодом в подземелье в Боровске — перед смертью она увидит, как умрёт от голода её сестра Урусова, и узнает, что четырнадцать её верных слуг сожжены за веру. Ну и ей за ними в светлый рай к Исусу пора!

Всю жизнь Аввакум своим словом, как могучим поперечным бревном, перегораживал людям путь к греху, всю жизнь шёл наперекор власти, церкви, Собору. В деревне, молодым священником, «во Христе ревнуя», напал на толпу, собравшуюся вокруг скоморохов с бубнами и медведями. Грех! Толпу разогнал, скоморохов прогнал, бубны поломал, с медведем схватился и бил его так, что бедный косолапый упал, а другой убежал от протопопа в страхе. Посредине реки, на судне боярина Шереметева, куда его на лодке доставили жалобщики, уговорам боярина не внял, перечил ему, а когда тот, махнув на упрямца рукой, велел благословить своего сына и убираться, Аввакум благословлять отказался — сын безбородый, бороду сбрил! Допёк Шереметева, и он велел выбросить Аввакума с корабля, что и сделали матросы с матюками — едва выплыл.

Что-то было такое в этом длинном, худом протопопе — сыне деревенского попа-пьяницы и богобоязненной матери, — что не просто злило людей, а доводило их до бешенства, до остервенения, до белого каления. Его

несговорчивость? Его непреклонная уверенность в том, что он, как пророк иудейский, должен их обличать и судить? Одного начальника так обличал, что тот ночью прискакал к его дому со своими людьми, стрелял из луков и пищалей и пытался взять дом штурмом, но Аввакум затворился, молился и молитвой отогнал. Другого осуждал за то, что отнял дочь у вдовы. Тот подкараулил Аввакума у церкви, бил и, схватив за ноги, таскал в ризе по земле, а протопоп в это время говорил молитвы. Как зверь был начальник: ворвался в дом и «у руки, яко пёс, огрыз персты. И егда наполнилась гортань его крови, тогда испустил из зубов своих руку мою». Дьякон Кузьма, посланный церковным начальством увещевать Аввакума, днём напился, ночью явился к нему и хотел убить. Нашёл чем пугать протопопа.

Однажды к нему пришёл монах и потребовал царства Божия. Ах, ты царства Божьего захотел, дурак? Он поставил посреди комнаты стул, положил на него мясной топор, а потом взял топор и велел монаху голову положить на стул. Вот чем и вот как даётся царство Божие. Монах бежал в ужасе, забыв клобук, бежал от этого длинного, страшного, высокого, тощего, с глазами как тарелки, полные огня, с руками как клешни, а в одной топор с сияющим лезвием. Такого не забудешь.

В Москве ему привели на излечение «бешаного» Филиппа. Посадил его на цепь и по ночам ходил к нему с крестом и молитвами. По ночам — потому что днём был занят спорами о вере, о правде, о Боге. Аввакум так говорил о врагах: «яко блядословят о нас никонияны». Симеон Полоцкий в ответ: «богоненавидимая блядилища». Вот и поспорили. Однажды приехал от большого вельможи Фёдора Ртищева, «понеже с еретиками бранился и шумел в доме его», а дома жена Марковна ругается с родственницей Февроньей.

Одну огрел, другую огрел — «да и всегда таки я, окаянной, сердит, братца лихой» — и пошёл лечить бешеного на цепи. А тот дотянулся, сграбастал и избил лекаря. Протопоп, весь в крови, вернулся к жене, кланялся ей: «Прости меня пожалуйста грешного!» Февронье тоже кланялся. Лёг на пол в горнице и велел бить себя плетью по спине — каждый пять раз, а в избе человек двадцать его ближних, домочадцев. И жена, и сыновья, в слезах — били.

Современному уму непостижимо, что люди могли зарывать друг друга живыми в землю и сжигать из-за того, креститься двумя пальцами или тремя. Ну, а если от сложения пальцев зависит не только их личное спасение в грядущем мире, но и судьба всех людей и всего мира, лежащего в смуте перед глазами созерцающего сверху Бога? Плох мир, плохо ему! Что, если оттого, трижды произносить аллилуйя или четырежды, зависит не только, будет ли произносящий спасён или попадёт в огненную геенну, но и то, что случится со всей огромной, смутной, неустроенной, не знающей на востоке своих пределов русской землёй, с её тёмными избами, соломенными крышами, с дымком над ними, с мычащими коровами и ныряющими в прудах утками, с оборванными людишками, что ходят по грязи босиком, с голожопыми и голопузыми детьми, сосущими корку хлеба.

А ещё это битва за то, какой быть русской церкви. Безвольно прилипшей к власти, слившейся с ней до неотличения, покрывающей грехи и преступления — или отдельной от власти, говорящей с ней уважительно, но без лести и подобострастия. Если надо — и о грехах её скажет. Если нужно — осудит. Эта, другая церковь, церковь Аввакума, могла быть сильной и гневной, аскетичной и суровой, как он сам и его дети духовные, которые видели свой

путь подобным пути апостолов и первых христиан. Но ей не дали быть — замучили, запытали, затерзали, выбросили на обочину русской истории.

Монаха Мартина Лютера в его передвижениях по Германии сопровождали то двести студентов с пиками и алебардами, то сто рыцарей в боевой броне. Когда он приехал на Вормский рейхстаг, рыцарей было уже четыреста. Тронь такого! Сразу заблестят мечи. Когда Аввакума, растянув ему руки, везли на телеге в Кремль, чтобы судить на Соборе, он был один — рядом с ним не было ни студентов, ни рыцарей (за отсутствием тех и других на Руси). Только государевы стрельцы с их вечными матюками, только злые попы, тоже государевы. Когда его везли на север, в Пустоозеро (так это место называлось в документах тех лет), рядом с ним были только трое порезанных палачами сподвижников, да жена Настасья, да дети. Русский раскол — погибшая реформация.

Не он один такой, все они такие, сподвижники Аввакума, — не гнущиеся перед властью и царём, обуянные огнём веры, не боящиеся ни отрубания рук, ни усекновения главы. Дьякона Фёдора, сбежавшего из монастыря, поймали и поставили перед Собором в Крестовой палате: кайся! Он в ответ: Собор неправославный! Каяться не буду! Инока Авраамия, ходившего круглый год босиком и в рубашке, поставили перед церковно-государственной комиссией (да, церковь уже срослась с властью, они одно и то же) и допрашивали о взглядах. Он сказал им всё, не таясь. Это было в августе. В декабре ему отрубили голову на Болоте в Москве. И в Ижме на Печоре отрубили голову Киприану Нагому, юродивому последователю Аввакума.

Четырнадцать лет сидят Аввакум, Лазарь, Фёдор и Епифаний в тюрьме в Пустозёрске. Это город-призрак, город-тень, он возник на северном краю земли со своими дырявыми избами и брошенными людьми дворами словно только для того, чтобы там могли мучить четырёх узников — и потом исчезнет. Сейчас его нет — остались поле и кресты. Изрезанные ножом палача, искалеченные, без языков, без пальцев, они сидят в яме бессрочно. Только Аввакум цел, его не тронули. Смущает он царя. Как-то раз они столкнулись с ним в кремлёвском соборе — внимательно молча посмотрели друг на друга, поклонились друг другу и, ничего не сказав, разошлись. В другой раз, когда Аввакум сидел в заточении в «студёной палатке» семнадцать недель, царь приехал, ходил вокруг палатки, вздыхал, хотел заговорить, что-то сказать, но так и не сказал… Но присылал людей, чтобы передали: «Не мучай ты нас, Аввакум, пожалуйста! ну хоть видимо примирись с церковью, с властью. Не хочешь мириться, ну хоть помолчи!» Напрасные просьбы.

Пустозёрская тюрьма гниёт. Люди, с их исхудавшими, озябшими телами, держатся, а тюрьма рушится. В этом климате долго не выдерживают крепкие брёвна, и под натиском диких ветров валятся изгороди. Снова за пятьсот вёрст везут лес в голые нежилые места и снова строят самое важное, самое главное, без чего не может государство — тюрьму. «Тюрьмы нам зделали по сажени, а от полу до пологу головой достать» (дьякон Фёдор). Сажень — это чуть больше двух метров.

Четырнадцать лет он сидит в пустозёрской тюрьме и пишет — своё житиё, и письма духовным детям, и слова об иконном писании, и мысли о внешней мудрости, и ещё многое, многое. Сначала пишет на бумаге, на больших жёлтых листах, но потом ему запрещают бумагу и чернила, и воевода князь Львов докладывает в Москву царю, что «я, холоп твой, досматриваю тех колодников по все дни». Тогда тайно пишет на бересте. А по ночам, когда тюремщики ложатся спать, четверо узников выползают из своих ям и клетей, сходятся на тёмном дворе и яростным шёпотом спорят о важном — об Исусе, об ангелах. Как выглядят ангелы? До остервенения спорят, до оскорблений и страшной обиды друг на друга.

Лишь однажды он выйдет днём, это будет весной, в апреле. Щурясь на сияющий свет с быстро бегущих небес, большими босыми ногами переступая по размякшей земле, выйдет и увидит четыре — по одному на каждого — свежих сруба без крыш, обмазанных смолой, заполненных паклей. И бегающих туда-сюда озабоченных стрельцов. В Москве новый царь. Пришёл из Москвы приказ сжечь четырёх «юзников темничных».

Давным-давно, деревенским мальчиком, разводившим голубей, он узнал о смерти. «Аз же, некогда видев у соседа скотину умершу, и той нощи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть». Никогда не забывал того своего детского ужаса перед неизбежным, неизбывным, всегда она была перед ним, рядом с ним. И вот теперь пришла.

Но слово его, мелкими буквами написанное на жёлтой бумаге, криво нацарапанное на бересте, покинувшее тюрьму то в потайных карманах неких людей, то в скрытных ящичках в крестах, которые десятками и годами мастерил тихий узник старец Епифаний — пускается в путь.

Первое русское слово, положенное поперёк общей лжи и оплаченное жизнью того, кто его написал — это Аввакум. Первый русский самиздат — тоже он.

Самиздат упорный, неуничтожаемый, самиздат на бересте и на раздолбанной машинке в четыре тусклые копии, самиздат потайных писем, авторов которых разыскивают шакалы сыска из Приказа тайных дел, и «Хроники текущих событий», редакторов которых арестовывает ГБ, самиздат подполковника Лунина, пишущего при свече, сидя в двух шубах в ледяном остроге, и самиздат в интернете, когда перекрыли кислород, а слово не удержишь, оно кипит и течёт — всё идёт от него.