Революции и войны несут скорее зло или добро? Можно ли оценивать крупные исторические события через призму кухонной морали? Насколько разумно в переломные времена сохранять личный нейтралитет? В тексте об исторической нравственности кандидат философских наук Алексей Лагурев объясняет, как трезво судить о масштабных событиях: в чем заключаются гегельянский, модернистский и марксистский подходы к социальным потрясениям, как власти манипулируют обыденными представлениями о добре и зле, почему рациональное примирение с действительностью парадоксально оправдывает жестокость и как отдельные люди могут изменить ход истории.

Когда мы говорим о добре и зле в истории, мы можем, конечно, отталкиваться от наших обыденных представлений о морали. У каждого из нас имеются подобные представления: что-то в истории нам нравится, что-то кажется добром, а что-то, наоборот, вызывает стойкое неприятие. Проблема заключается в том, что как только мы пытаемся говорить о больших исторических сдвигах, подобные «кухонные» мнения терпят крах. С чем это связано?

В чем противоречия обыденной морали

Еще в XIX веке огромное количество всевозможных философских направлений, связанных с развивающимся историзмом, подвергли критике обыденные представления о морали, хотя на самом деле, конечно, эта тема всплывала на протяжении всей истории человечества, но в XIX веке мы можем отмечать резкий рост такого историзма. Критика обыденных представлений о морали привела к тому, что стала очевидна лицемерная роль того морализаторства, которое часто имело место в истории.

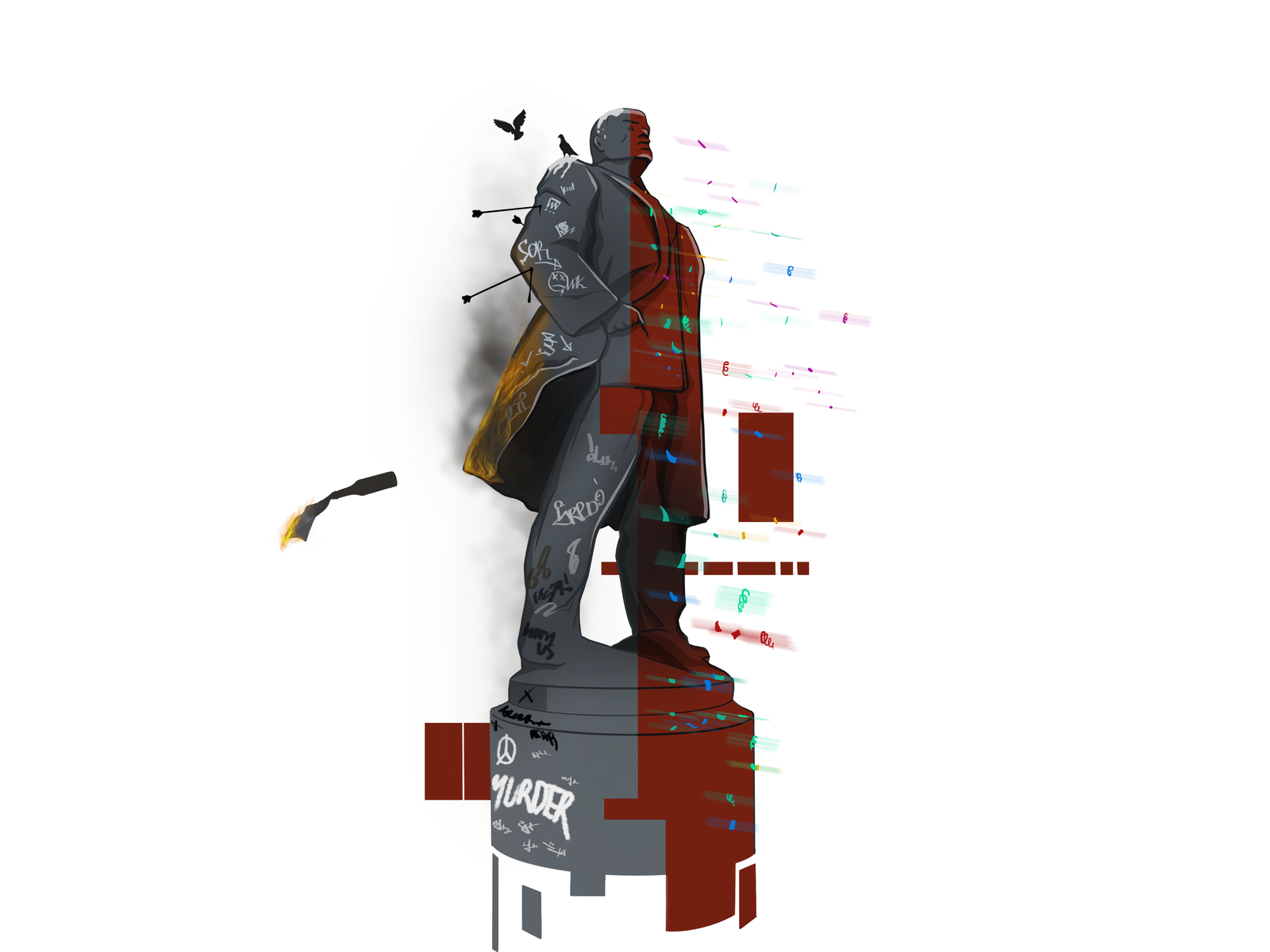

Скажем, когда мы говорим о революции, очень легко сказать, что, вообще говоря, она является чем-то плохим. Почему? Потому что довольно очевидно, что революция невозможна без насилия, а насилие — это вроде как плохо. Если насилие — это плохо и неприемлемо с точки зрения отдельного человека и его взглядов на жизнь, то почему это должно быть приемлемо в рамках больших исторических движений?

Историческая критика открыла нам, что на самом деле даже частные представления о добре и зле разнятся не только от народа к народу, но и от эпохи к эпохе.

Эта проблема называется антиномией рассудочной морали, ведь представления людей о добре и зле, эталоны социального взаимодействия являются порождениями истории. И каждый раз, когда мы пытаемся судить о чем бы то ни было с точки зрения тех взглядов, которые присущи нашей эпохе и общности, к которой мы принадлежим, наша позиция с неизбежностью оказывается лишь одной из возможных оценок происходящего.

Возьмем типичный пример, о котором писал Энгельс в своей известнейшей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Для обычного человека, который как раз и есть субъект всех массовых исторических движений, семья не является историческим понятием. Для него семья есть нечто привычное, известное. Но та форма, которая представляется ему нормальной, тоже возникла в какой-то момент истории. Если мы посмотрим на то, какой семья была при первобытно-общинном строе, в античности, при феодализме, то увидим очень разные формы.

Чтобы возникла семья в современном представлении, в истории свершилось огромное количество социальных изменений. И все эти социальные изменения были злом для своего времени, по крайней мере с точки зрения ломки традиционных ценностей того периода, и совершались с использованием принуждения, насилия. И это я называю антиномией:

наши современные представления о добре и зле являются достижениями некоторого зла.

Кроме того, политические деятели прибегают к обыденным моральным оценкам, чтобы оправдать [существующее] состояние. К примеру, обычные выступления против революции направлены на то, чтобы эти революции предотвратить. Зачем вам участвовать в масштабном социальном действии, если оно приведет только к убийствам и смерти? А если это зло, то нам, конечно, не нужно в нем участвовать. Для любого человека, который руководствуется такими представлениями о добре и зле, такая позиция тоже будет вполне понятна. Если я в своей личной жизни никого не хочу убивать, ни к кому не хочу применять насилие и вообще его не терплю — почему я должен вдруг участвовать в жизни других людей, активно в нее вторгаясь, и считать, что имею право на применение силы?

Мораль, таким образом, оказывается просто лицемерными прикрытием частных интересов, потому что рассуждение о том, что революция — зло, играет на руку силам, которые стремятся сохранить статус кво. И это еще одна из тех проблем, с которыми сталкивается обыденная мораль, когда она пытается судить о событиях в масштабах всемирной истории. То есть [объективное] суждение через призму кухонных представлений о добре и зле оказывается невозможным.

Почему разум оправдывает насилие

Из этого понимания начиная с XIX века постепенно развиваются два классических подхода к тому, как можно оценивать события мировой истории без опоры на обыденные представления о добре и зле.

Первый вариант, который можно было бы назвать более трезвым взглядом на историю, возник как раз после Французской революции и может быть связан с именем Гегеля и восходящей к нему традицией. Он основывается как раз на том, что было бы странно критиковать какого-нибудь Робеспьера или Дантона с точки зрения «нормального» человека в обычной жизни: многие из их поступков привели к большой крови, и это, конечно, нехорошо, и не стоило этого делать.

Гегель, отталкиваясь от этого взгляда, произносит свой знаменитый афоризм о том, что страницы счастья — это пустые страницы истории. Этот трезвый взгляд подразумевает:

несмотря на то что в истории много крови, грязи, насилия, мы тем не менее наблюдаем некоторый прогресс сознания и свободы. Без этой работы негативности, без страшного крестного пути истории никакое добро в ней не было бы возможно.

Но такой взгляд порождает серьезную проблему: он охватывает историю с такой высоты, что [вообще] всякая нравственная связь рвется. Здесь я бы хотел обратиться примеру, который приводит Лифшиц в своей лекции «О добре и зле». Он вспоминает любопытный эпизод из великого романа Бальзака «Отец Горио», в котором Вотрен — беглый каторжник, настоящий дьявол в человеческом обличии — соблазняет наивного Растиньяка и говорит ему: «А что, если бы я вам сказал, что для того, чтобы решить все ваши проблемы, для того, чтобы вы прожили счастливую жизнь, для того, чтобы в конце концов всё у вас сложилось так, как вы об этом мечтаете, необходимо было бы пожертвовать жизнью какого-нибудь далекого, живущего в Китае мандарина. Согласились бы вы на это или нет?» Растиньяк всерьез задумывается, потому что далекий мандарин — это абстракция, пожертвовать которой очень легко. Если о том, что условием счастья Растиньяка станет гибель мандарина, никто не узнает, то можно было бы им и пожертвовать — Растиньяк приходит примерно к этому же выводу.

Как видите, здесь речь идет о некоторой связи — о связи людей между собой и о характере этой связи. Чем дальше она становится, тем меньше мы можем говорить о нравственности, о том, что наши представления о добре и зле играют действительно серьезную роль при принятии решений.

Или вот другой пример, о котором говорит Лифшиц в своей лекции. Многие достижения современной исторической науки основываются на очень полезной дисциплине — археологии. Особенно той, которая связана с раскапыванием гробниц, захоронений и так далее. Но в чем разница между уважаемой, полезной наукой археологией и примитивным разграблением могил? Почему, если я приеду в Египет и раскопаю там в песках гробницу человека, который умер, скажем, пять тысяч лет назад, это будет археология и это будет классно, а если я приеду на ближайшее кладбище и раскопаю могилу человека, который умер пару недель назад, и заберу оттуда всё, — это будет уже преступление и вызывает нравственный протест?

В этом примере речь тоже идет об определенной дистанции, и чем она больше, тем меньшую роль для нас играет нравственность отношений. Чем дальше что-то находится и не наполнено конкретным существованием, тем легче преступить любые из ограничивающих нравственных факторов.

Поднимаясь в сферу, которая позволяет охватить всемирную историю единым взглядом, мы лишаемся непосредственной связи с каждым из субъектов исторического процесса.

Но есть и иное объяснение того, почему нельзя судить об истории с точки зрения домашней морали. Оно связано с представлением об истории как о царстве слепых сил и механическом процессе, подразумевающем столкновение противоборствующих сторон, где правит материальный интерес. Этот взгляд можно назвать историческим цинизмом, он характерен скорее для модернистской философии второй половины XIX века (например, Ницше, Тойнби, Шпенглер). Для такого рода представлений история есть бесконечная борьба за существование, результат которой зависит от того, насколько мы сильны или слабы.

И там, где раньше [через призму обыденной морали] говорили: «Какой кошмар, в истории происходит насилие, здесь сильный попирает слабого!» Теперь цинично констатируют: «Да, история — это насилие, крупная рыба жрет рыбу помельче, таков закон жизни». То, что раньше считалось злом, теперь, нисколько не изменяясь по существу, наделяется новым знаком — морализаторский минус превращается в циничный плюс. При этом отрицание старой морали является ничем иным, как выворачиванием ее наизнанку.

Получается, с одной стороны — гегелевский взгляд, подразумевающий конечное примирение с действительностью и полагающий, что с точки зрения движения абсолютного духа и его развития всё в конечном итоге оказывается оправданным. С другой — исторический цинизм, развивающий идею о естественном отборе в истории.

В буржуазном аморализме и гегелевском объективизме есть нечто общее. Возьмем для примера какого-нибудь человека, который смотрит на историю как на столкновение слепых механических сил: он говорит, что война — это абсолютно нормальная вещь, войны всегда были и будут, потому что есть противоборствующие стороны, которые для утверждения своей позиции используют силу. Поэтому нужно только определиться, какие из борющихся ценностей вам ближе, открыто их поддерживать и радоваться поражению тех, против кого вы выступаете. Так скажет представитель буржуазного аморализма, циничного взгляда на историю.

А что скажет человек, который придерживается объективизма, когда мы спросим у него, плохо или хорошо, скажем, вести войну в бывшей колонии? К примеру, большое империалистическое государство нападает на небольшую страну, которая находится довольно далеко от него, и ведет типичную колониальную войну, при которой большинство населения этого государства особо ни о чем не беспокоится, живет такой же жизнью, как обычно, а за него где-то там воюет профессиональная армия.

Вульгарный эпигон Гегеля в этом случае мог бы сказать, что это событие, конечно, нельзя оценивать отрицательно или положительно — такие категории здесь неприменимы. Потому что, взглянув на исторический процесс, мы можем довольно точно назвать те причины, которые привели к войне, у нее были свои негативные и позитивные следствия. Тем не менее мы не можем сказать об этом ничего плохого или хорошего — просто таков исторический процесс. Но, по сути дела, не является ли такой взгляд также апологией войны? Конечно, здесь это говорится стыдливо — вдруг кто-нибудь подумает, что вы за или против, а на самом деле у вас нейтральная позиция. Но она в итоге оборачивается пассивной поддержкой всего худшего, что только возможно.

Таким образом, нужно искать иное отрицание наивных представлений об истории, которое позволило бы не просто создать негативный вариант того же самого, а вывело бы нас к качественному отрицанию.

Может ли история быть бескровной

Марксизм в отношении к историческому процессу на первый взгляд наследует гегелевскому подходу. Так, есть очень известное выражение Энгельса о том, что нет такого социального катаклизма, который не искупался бы общественным прогрессом. Марксизм не судит об истории с точки зрения кухонной морали, но вместе с тем считает, что есть логика исторического процесса и она неумолима, прогресс идет вперед, и он покупается ценой страшных утрат. Но здесь необходимо проследить более четкое различение.

Необходимый процесс действительно свершится, но вопрос в том, как именно это произойдет.

Возьмем исторический пример: накануне Октябрьской революции в России активно развивался капитализм, о чем русские марксисты писали много и достаточно подробно. Развитие капитализма в феодальной стране, по сути дела, означает неминуемую смену социально-политического строя, то есть революция с этой точки зрения непременно должна была произойти. Но как конкретно будут развиваться события, еще не было определено.

Следует ли отсюда, что человек способен делать выбор в ходе исторического процесса? Мне кажется, такой выбор в истории возможен, причем не за счет воли или субъективных желаний, а поскольку внутри необходимого процесса есть некоторая неоднородность, он сам не является чем-то абсолютно законченным.

Так, Михаил Лифшиц предлагает разделять два типа необходимости: аналитическая (историческая) и синтетическая (логическая). Аналитическая необходимость возникает механически и является результатом условий, когда каждое следующее событие возникает из предыдущего и имеет определенные исторические последствия. А синтетическая необходимость — само логическое содержание исторического процесса, она возникает в этом процессе, но подразумевает выбор путей, опосредование. И вот таким опосредованием для Лифшица как раз и является сознательное человеческое действие. То есть синтетическая необходимость — это точка во всемирной истории, которая открывает для человека пространство для действий и выбора.

Мы сами как субъекты истории можем бороться за то, чтобы заплатить как можно меньшую цену за те изменения, которые несет неумолимая логика исторического процесса.

Исходя из этого, то или иное историческое событие может протекать в двух разных формах: как травма либо как что-то более благосклонное по отношению к конкретному человеку, его индивидуальной судьбе. Массы всегда имеют возможность бороться за то, чтобы историческая эпоха стала не просто очередным этапом, разумность которого можно понять, только взглянув на него с точки зрения всемирной истории, — а стала бы действительно конкретным завоеванием, чья разумность, понятность и ценность дана здесь и сейчас.

Например, первые годы советской власти, связанные с гражданской войной, были годами страшнейших лишений. Многие люди погибли, многие стали инвалидами — это было ужасное, тяжелое время. И если бы мы пришли к живущему в то время человеку и сказали бы ему: вы, конечно, сейчас умираете от голода, но в масштабах всемирной истории вы умираете не зря, и чем больше сейчас будет жертв, тем очевиднее станет необходимость борьбы с капитализмом, — то ему, конечно, будет довольно странно [слушать] это, и внутреннее нравственное чувство противостоит такого рода высказываниям. Точно так же разумность кровавого разгона Парижской коммуны видна только в масштабах всемирной истории, только в той точке, когда мы смотрим на нее в максимальной абстракции.

Так вот, как говорит Лифшиц, борьба за то, чтобы тот или иной исторический этап или социальное масштабное изменение свершилось в более благосклонной к человеку форме, — это борьба за то, чтобы его [исторического этапа] разумность и необходимость можно было объяснить, не прибегая к масштабам всемирной истории.

Что же с этой точки зрения будет добром, а что — злом? Напомню, мы не можем говорить об исторических событиях в терминах домашней морали, и с этим согласен Лифшиц и в целом марксизм. Но вместо того, чтобы признать имморализм или аморализм в истории, Лифшиц предлагает пойти по другому пути.

Пусть в истории и невозможна нравственность и представления о добре и зле из обычной жизни, но все же сам исторический процесс не совершается по ту сторону добра и зла. Добро в истории — это то, что приближает всемирно-историческую разумность к той разумности, которую мы встречаем здесь и сейчас, в нашей жизни. То есть глобальную разумность приводит к разумности локальной.

Добро в истории — это то, что способствует не трагическому явлению истины как катастрофы, кары или расплаты за что-то, а то, что ведет ее по благосклонному к человеку пути.

Такой нравственной формой марксистская теория считает коммунизм. Определение нравственности Лифшиц дает в своей довольно известной работе «Нравственное значение Октябрьской революции»:

«Что такое нравственность? Нравственность — это нить, связывающая людей друг с другом, то есть общественные отношения. Но не всякие общественные отношения есть нравственность. Пользуясь удачным словом, взятым из истории физики, можно сказать, что нравственность есть близкодействие общественных отношений. Она существует там, где люди связаны общественной нитью не через тысячи посредствующих звеньев, а непосредственно, конкретно, соприкасаясь друг с другом как индивидуумы, живые существа, имеющие плоть и кровь».

Таким образом, нравственность — это общественные отношения и явленность связи, которая существует между всеми людьми. И коммунизм для Лифшица — такой общественный строй, при котором каждый человек чувствует, что нечто связывает его со всеми другими людьми. [Подразумевается] вот эта прозрачность общественных отношений, которая не позволит какому-нибудь Растиньяку согласиться на то, чтобы условием его личного счастья была гибель неизвестного человека на другом конце земли. [Эта связь] должна обеспечиваться, с точки зрения Лифшица, социальными и экономическими изменениями, возможными только в рамках революции. «Революция, — пишет Лифшиц, — есть слияние общественного дальнодействия с близкодействием, это дружное вмешательство людей в их собственную, украденную у них, жизнь». Революция — это как бы замыкание между всемирной историей и индивидуальным существованием.

Что же тогда можно назвать нравственным завещанием [Лифшица]? О добре и зле человечество говорит многие тысячелетия, начиная от Христа и даже раньше, но что-то ничего, в общем-то, не меняется. Очень характерны слова Лифшица, которые содержатся в его архивной заметке о Великой Французской революции, где он пишет, что нужно делать, какова задача всякого человека и человечества вообще, исторического субъекта, деятеля, — то есть и отдельного индивида, и масс, которые выходят на арену истории:

«Надо превращать толпу в народ, объединять людей их самостоятельной организацией, бескорыстным трудом, культурой — вот безусловная основа для оценки того, кто прав, кто виноват. А виноват тот, кто отрывает аппарат права, управления, культуры и даже морали от народа, виноват самой большой исторической виной».

И, таким образом, коммунизм для Лифшица и должен стать той общественной формой, которая позволит каждому человеку действительно ощущать себя не только отдельным, обособленным индивидом, тем самым атомом Демокрита и Эпикура, а чувствовать свою связь со всеми другими людьми и с самими процессами всемирной истории: «Ведь истинная нравственность состоит в том, чтобы создавать условия подлинного единства людей, неспособного обернуться дьявольским раздором и взаимным утеснением».

Статья подготовлена на основе лекции, прочитанной в философском книжном пространстве «Даль» осенью 2022 года.