Советский юмор в сталинский период помог обществу солидаризироваться перед лицом войны и голода: выходили сатирические пьесы, карикатуры и фельетоны, водевили и колхозные комедии, появлялись новые пословицы, частушки и басни. Но пропаганда даже смех использовала как инструмент подавления и контроля.

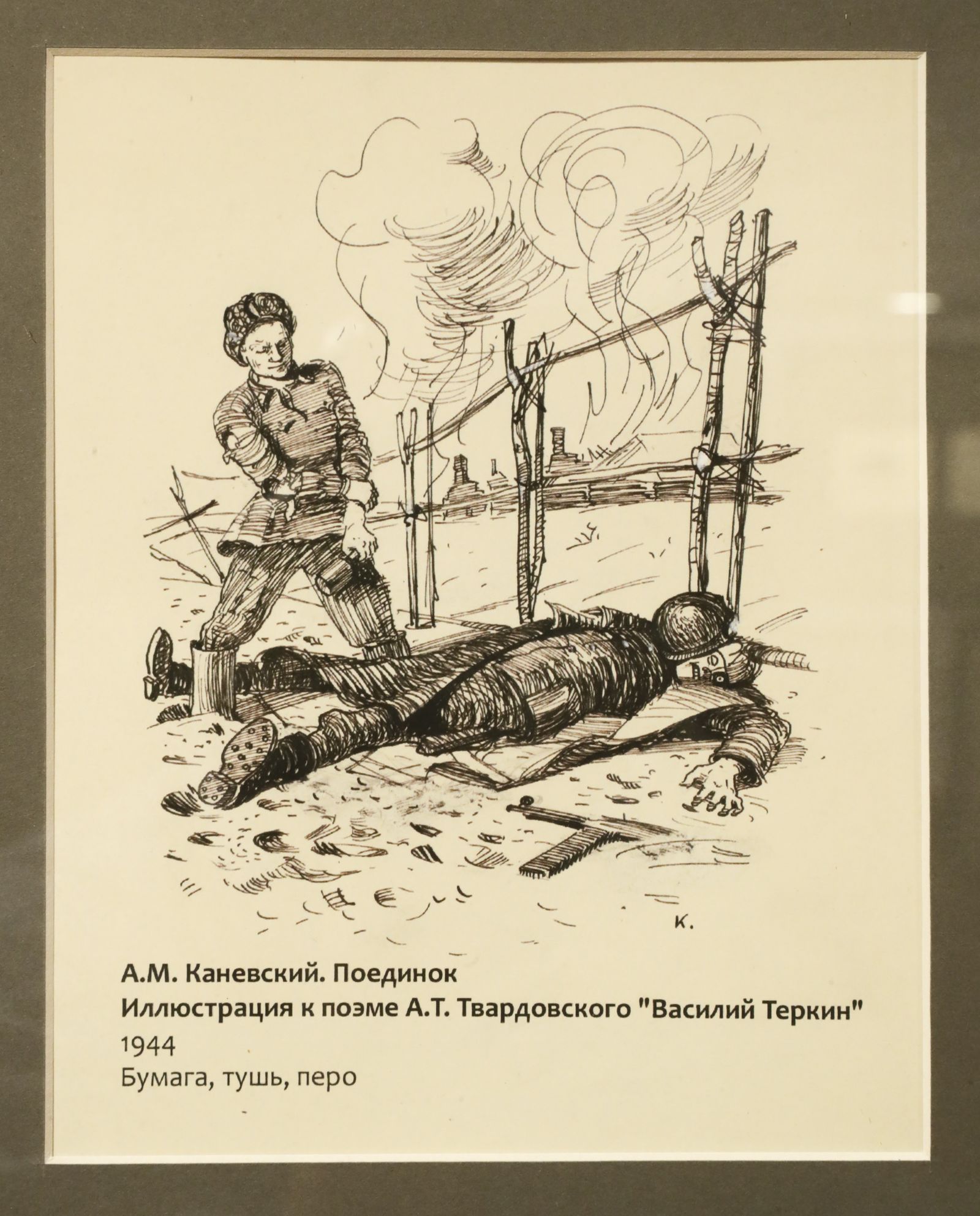

Историк русской литературы Евгений Добренко на примере самой народной поэмы военного времени «Василий Теркин» исследует, для чего Твардовский смешивает элементы низовой и патетической литературы, как произведение превратилось в фольклор, а историю героя стали дописывать читатели, какие типовые качества советского человека воплотились в образе Теркина, как госсмех, используя защитные механизмы общества, тривиализирует войну и какую роль юмор играет «в деле воспитания патриотизма и ненависти к врагу».

Нет недостатка в исследованиях юмора во времена вооруженных конфликтов. Первая мировая война впервые продемонстрировала, как использование печатных средств массовой информации может сформировать общественное мнение воюющих сторон. Но лишь Вторая мировая оставила после себя огромное количество материала, позволяющего понять, как популярный юмор в самых разных формах использовался не только воюющими сторонами, но и враждебными друг другу идеологиями.

Во время Первой мировой войны комедийные жанры использовались «для мобилизации боевого духа на войне»; популярная комическая культура поддерживала «прагматический патриотизм».

Двадцать лет спустя два главных противника делали все возможное для того, чтобы использовать военную пропаганду для цементирования ценностных основ своего общественного устройства, в чем юмору отводилась особая роль.

В июле 1943 года на первом официальном совещании советских писателей-сатириков Первый секретарь Союза писателей СССР Александр Фадеев говорил о ключевой роли, которую сатира и юмор играли «в деле воспитания советского патриотизма и ненависти к врагу». На том же совещании один из корифеев советских сатиры и юмора Самуил Маршак напомнил участникам, что, «конечно, с первых дней войны внешне началась наша сатира, появился наш юмор. Никто до этого не представлял, что это за война и какие задачи стоят перед нами». Точно так же, как в июне 1941 года никто не представлял себе, чтó это будет за война, с чем предстоит столкнуться, никто тогда еще не знал, какого рода юмор появится в этих новых условиях. Единственное, что было понятно, — это то, что юмор этот будет отличным от того, каким он был раньше.

Любой разговор о советском юморе военных времен должен начинаться с напоминания о том, что для граждан СССР эпоха борьбы с фашизмом принесла «облегчение контроля и централизации», когда террор сменился «политикой „национального согласия“». На XVIII съезде партии в марте 1939 года Сталин уверял делегатов, что «острое оружие наших органов наказания направлено теперь не на внутреннего, а на внешнего врага». Будучи воплощением зла, нацисты оказались удобной мишенью для любого рода нападения, как на поле брани, так и на страницах газет.

Дихотомия «друг — враг», которая была в центре советского видения мира со времен революции, получила во время войны четкие географические и культурно-политические очертания. Впервые в жизни целого поколения, на фоне невыносимых страданий и боли, граждане огромной страны по-настоящему смеялись вместе, с друзьями и над врагами. Ниже мы рассмотрим репрезентативный пример смеха «с» и «над», каждый из которых представлял собой смесь риторических приемов и традиций в «Василии Теркине» Александра Твардовского.

Популярный стиль поэмы Твардовского — воплощение идеализированного и вместе с тем повседневного русско-советского народного духа. В то время как многоязычный космополит Илья Эренбург в своих фельетонах документировал великую битву культур. Юмор Твардовского был призван вызывать симпатии и чувство солидарности; он должен был трогать читателей и заставлять их улыбнуться, как улыбаются хорошему другу. Сатира Эренбурга, напротив, зла и демонстративно необузданна. Ее цель — продемонстрировать непреодолимую пропасть между читателями (друзьями) и объектами авторской издевки (врагами).

Взятые вместе, очерки Эренбурга и поэма Твардовского включают в себя все образцы сатиры и юмора, в том числе диаметрально противоположные друг другу — юмора «объединяющего и разъединяющего… покрывающего все ячейки подвижной шкалы между симпатией и жестокостью, остроумием и шутовством, подтверждением статус-кво и низвержением устоев». Все эти виды юмора оказываются востребованными во время войны по обе стороны фронта и всеми политическими режимами.

В контексте сталинской культуры произведения Твардовского и Эренбурга могут рассматриваться как примеры использования юмора для двух основных видов коммуникации между аппаратом власти и гражданами, сохранившими свою ключевую роль на протяжении всей советской эпохи. Как и во всех остальных формах коммуникации и поведения, война сделала основные черты госсмеха более рельефными.

Парадокс типического и исключительного

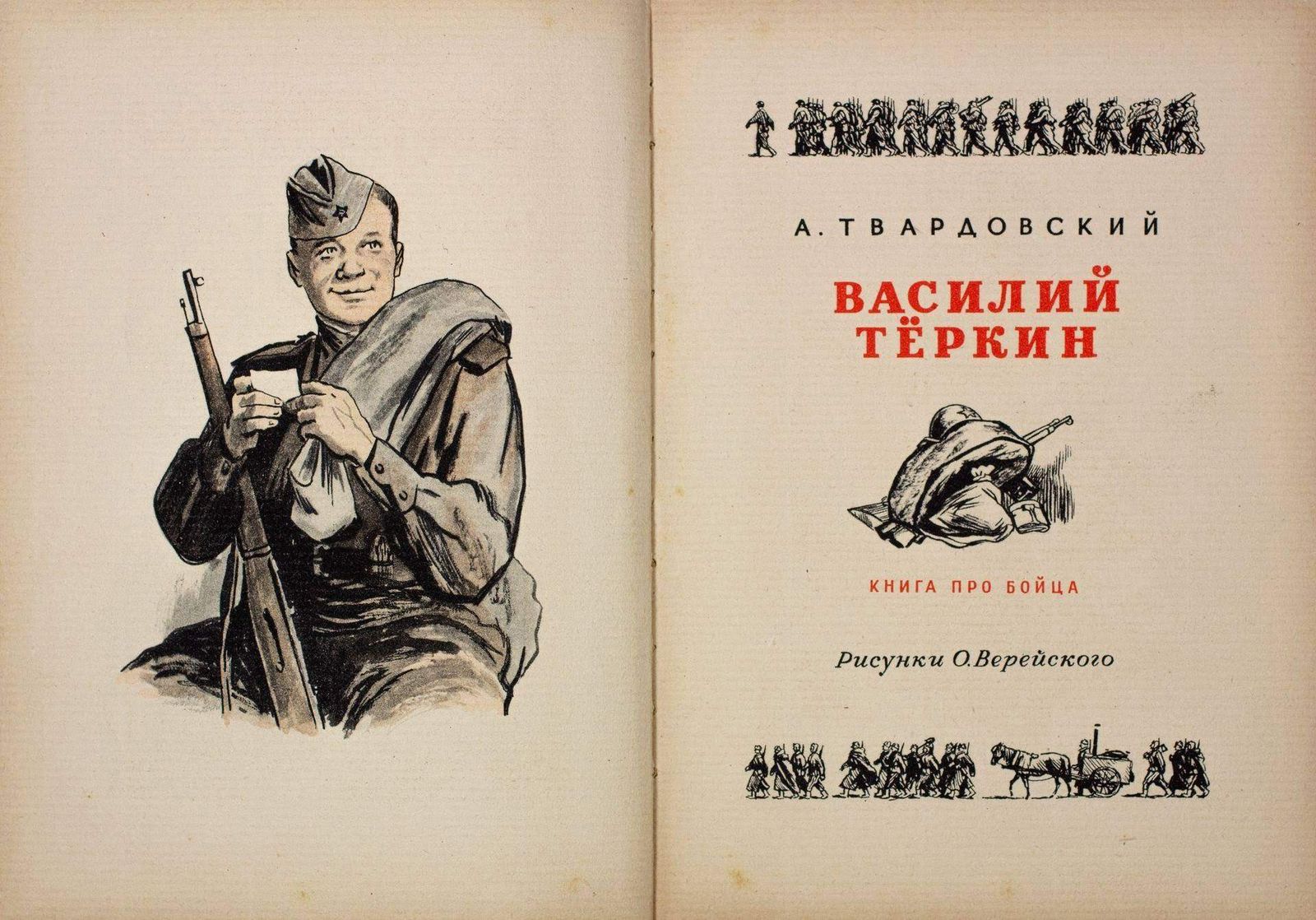

В предисловии к переводу поэмы Твардовского английский писатель Чарльз Сноу рассказывает о встрече с советским поэтом в 1960 году: «В первый раз в жизни я был представлен человеку, литературная слава которого не уступала славе Диккенса среди его современников». Герой Твардовского — простой русский солдат, харизматичный и остроумный, героический и лишенный какого-либо притворства, дерзкий и скромный, храбрый и не скрывающий собственных слабостей, необразованный и наделенный природной мудростью — приобрел оглушительную популярность с момента публикации первой главы в 1942 году.

Критики соглашались с тем, что поэма воплощала дух эпохи и (русской и/или) советской традиции и что она «сразу полюбилась советскому читателю», потому что «в ней много хорошего, по-настоящему веселого и здорового смеха», и показывает она «живого бойца, типичного», который «воплощает в себе устойчивые типовые качества советского человека». Спустя десять лет после войны Анатолий Тарасенков писал, что «именно для того, чтобы придать Василию Теркину всеобщий, всенародный характер, Твардовский выбрал человека, не выделяющегося, на первый взгляд, никакими особыми качествами». Но (добавлял тот же критик) «на самом деле Теркин воистину богатырь духа, прямой родич излюбленных героев русских былин».

Может показаться, что два последних утверждения противоречат друг другу. Так кто же все-таки Теркин — воплощение «типовых качеств советского человека» или герой, не наделенный «никакими особыми качествами»? Достойный наследник богатырей-гигантов из русских народных сказаний или же его сила заключается в том, что он лишь один из очень многих рядовых участников Великой Отечественной? Верно ли, что идеальный и одновременно типический герой самого прогрессивного общества в мире должен быть практически полностью лишен каких-либо персональных специфических качеств?

Этот парадокс может быть разрешен, если мы рассмотрим самую категорию «типического» и одну из возможных интерпретаций категории «комического». Исходя из известного утверждения Георгия Маленкова в 1952 году о том, что типическое «соответствует сущности данного социально-исторического явления, а не просто является наиболее распространенным, часто повторяющимся, обыденным», можно предположить, что чем меньше глубоко личных, специфических качеств у героев, тем более подходят они для того, чтобы служить носителями общих, легко узнаваемых черт. Конечно, формулировка Маленкова содержит в себе двойное противоречие. Как отметили многие исследователи, так называемое «типическое» относилось к некоему желаемому, а не реально существующему положению вещей. Но для нас здесь важнее другое противоречие, заложенное в категории «типичный советский человек».

Поскольку этот «типичный» человек в эпоху мирного строительства социализма — чистое воплощение идеи (ударник, просвещенный коммунист и т. д.), эти люди должны были быть необыкновенными — каждый день, всегда. Поскольку необыкновенное стало обычным, когда война принесла с собой по-настоящему экстраординарные обстоятельства, обычное (то есть необыкновенное) перестало быть достаточным. Правила игры изменились, и теперь самой требуемой категорией стало «просто человеческое». Теперь, когда речь заходила о «советском человеке», акцентировалось скорее существительное, чем прилагательное.

Конечно, «в отличие от солдат других войн и времен (например, в отличие от героя Ярослава Гашека — Швейка), Теркину свойственно государственное, историческое мышление, ему всегда по пути с советской властью…» Однако не это масштабное историческое мышление сделало из героя Твардовского настоящего любимца читателей. Сам он в шутку просит прощения за грубоватость собственного языка, когда речь заходит о политически значимых дискуссиях: «Ничего, что я в колхозе, / Не в столице курс прошел. / Жаль, гармонь моя в обозе, / Я бы лекцию прочел».

Теркин умеет ценить редкие минуты, когда ему выпадают простые удовольствия жизни («Суп — во-первых. Во-вторых, / Кашу в норме прочной»), потому что он знает, каково это — лежать в окопах, когда «Третьи сутки кукиш кажет / В животе кишка кишке». Верно, что он — «русский чудо-человек». Но верно также и то, что он — «Богатырь не тот, что в сказке — / Беззаботный великан, / А в походной запояске, / Человек простой закваски, / Что в бою не чужд опаски, / Коль не пьян. А он не пьян».

Он знает, что пишут в газетах о победах советской армии на фронтах. Но он знает и то, как невыносимо тяжело готовиться на протяжении долгих часов к атаке, и как изнурительно лежать, не двигаясь и гадая, «скоро ль мина влепит в зад».

Да, его воля к жизни неисчерпаема, но причины, по которым он чувствует, что «жалко жизни той, приманки» и что «малость хочется пожить», достаточно прозаичны: «хоть погреться на лежанке, / хоть портянки просушить…».

Когда победа над врагом становится реальностью, одно из первых его желаний — попариться в бане, где можно наконец-то расслабиться и где слова: «Обработал фронт и тыл, / Не забыл про фланги» относятся не к расположению войск на поле боя, а к очередности, в которой моются части тела. Это — везде и всегда узнаваемый голос простого мирного человека, который любит жизнь и тоскует по привычной рутине, не выказывая энтузиазма по поводу новых производственных рекордов и переустройства мира.

Аленка Зупанчич замечает, что сущность комедии состоит в столкновении различных элементов, в результате которого «образуется… связь между гетерогенными системами», которые она определяет как «человеческое» (то есть жизнь в ее биологическом понимании) и «нечеловеческое» (то есть символическая роль, исполняемая человеком). В этом смысле «Василий Теркин» является комедией, несмотря на то что ее сюжет следует за развитием трагических, кровавых событий войны.

Будто в подтверждение мысли Сократа о том, что «искусный трагический поэт является также и поэтом комическим» рассказчик прерывает самого себя, когда его рассказ рискует стать слишком реалистичным отражением жестоких реалий войны: «Я забылся на минутку, / Заигрался на ходу, / И давайте я на шутку / Это все переведу». Почти все «комические» эпизоды, строки или обороты речи в поэме являются таковыми лишь как примеры намеренно разговорного языка, которым было разрешено появиться в печати в то время, когда почти каждое печатное слово было строго формализовано.

Комическое в поэме проявляется всегда, когда «человеческое» берет верх над «символическим», а буквальное — над метафорическим.

Для Теркина то, что он «на войне лихой солдат», — это лишь одно из проявлений его сноровки и смекалки, все равно как он и «на гулянке гость не лишний», и «на работе — хоть куда». Он настоящий русский герой на фронте именно потому, что в нем нет ничего необычного. Взяв в плен немецкого солдата, он чувствует удовлетворение, какое испытывает человек, выполнив трудную, но отнюдь не непосильную работу: «Хорошо, друзья, приятно, / Сделав дело, ко двору — / В батальон идти обратно / Из разведки поутру». Война для него — это просто еще один вид монотонной повседневной работы, когда «суп досыта, чай до пота… жизнь как жизнь», даже если жизнь эта может прерваться в любую минуту. Когда бы ни возникла нужда в его таланте мастера на все руки, о чем бы ни шла речь, он гордится тем, что «прочно сделали, надежно — / Тут не то что воевать, / Тут, ребята, чай пить можно, / Стенгазету выпускать» — даже если сказаны эти слова не перед чаепитием, а перед боем. Когда рядом падает снаряд, ему удается спасти жизнь и себе, и товарищам не благодаря четкому планированию военной стратегии, а просто потому, что он склонен к остроумным решениям: «сам стоит с воронкой рядом / И у хлопцев на виду, / Обратясь к тому снаряду, / Справил малую нужду…».

Советский критик, написавший о поэме Твардовского, что, «как и в народных сказках, герои… несколько приподняты, идеализированы <…> мастера на все руки», был прав лишь отчасти. Теркин просто знает, что работа должна быть сделана. Для него война — это просто еще один вид работы, требующий внимания, как любая другая («И опять война — работа»), и немалого: «Позабудешь и про голод / За хорошею войной. / Шутки, что ли, сутки — город, / Двое суток — областной».

Эта готовность встретить любые беды, которые сопровождают «работу войны», делает Теркина, «верного долгу и приказу / Русского труженика-солдата», воплощением лучших качеств классических героев русских народных сказаний. По крайней мере, таково мнение одного из первых рецензентов поэмы Твардовского критика Владимира Ермилова: «„Мы — солдаты“ — значит и „мы — мастера“, — для русского человека сливаются эти представления. Солдат все умеет, все загадки разгадывает, все работы справляет, все трудности и опасности преодолевает: таков всегда солдат в русской сказке <…> это — истовый работник, для которого война — продолжение хозяйства».

Более чем через десять лет другой критик заметил, что «Твардовский стремился так показать рядового советского человека, одного из многомиллионной армии простых и скромных тружеников войны». А вот еще одна цитата из критической статьи того же времени: «Теркин — это советский солдат-труженик. Он ко всему относится как трудящийся человек». Тут можно было бы добавить: как просто трудящийся человек.

«Жизнь» и «просто жизнь»

Комический заряд поэмы в большой степени состоит именно в этом превращении «Х» в «просто Х», когда легко узнаваемый феномен или вид деятельности определяется через исключение других (потенциальных) атрибутов.

Советский человек — просто человек, мечтающий не столько о судьбоносной победе, сколько о том, чтобы помыться и сменить портянки.

Его хвалят как мастера на все руки, но при этом нельзя сказать, чтобы он обладал какими-то выдающимися талантами: он может просто выполнить любую домашнюю роботу, починить сломанные часы, спеть, сплясать и увлекательно рассказать историю. Конечно, он также и герой, но его героизм часто представлен как результат просто счастливого стечения обстоятельств, а отнюдь не какого-то особого умения или глубокого знания военной тактики и стратегии. Нередко сама погода оказывается на стороне Теркина и его товарищей.

С их точки зрения холодная зима — повод для радости: «пусть померзнет немец-барин, / Немец-барин не привык, / Русский стерпит — он мужик». Рукопашный бой между Теркиным и немецким солдатом больше похож на потасовку в деревенском клубе, нежели на героическую схватку с грозным противником: «немец стукнул так, что челюсть / Будто вправо подалась. / И тогда боец, не целясь, / Хряснул немца промеж глаз». Своей победой Теркин обязан страху ничуть не меньше, чем идеологическим и моральным убеждениям: «устоял и сам с испугу / Теркин немцу дал леща…»

Может показаться, что поэму следует читать просто как пример карнавальной литературы, с неприкрытым акцентом на телесности (а не на духовном), на обыденном (а не на возвышенном), на разговорном (а не на риторически изящном). Весь текст выдержан в тоне «низовой» литературы.

Читателя не удивляет ни описание того, как герой снимает «подштанники» в немецкой бане, где «стулья графские стоят», ни частые упоминания различных неудобств, сказывающихся на телесном комфорте.

И в самом деле, по природе своей война имеет много общего с карнавалом: в обоих случаях обычная организация жизни прерывается, и считавшиеся естественными нормы поведения отменяются, хотя бы временно. И на войне, и во время карнавала все проявления человеческих отношений, самого человеческого существования сводятся к их сиюминутному, буквальному значению и переживаются крайне интенсивно, как трагедия или комедия.

Коронование шута на один день усиливает эффект королевской привилегии, но его властвование ограничено временем и ситуацией. Все, что есть у шута, — лишь внешние атрибуты власти. Они не могут и не должны обеспечить устойчивость государственных институтов и общественного порядка. Точно так же и солдат на фронте может одержать триумф в любой момент, но лишь на этот один момент, без гарантии продолжения или повторения победы; смех и слезы всегда рядом.

Однако такое «карнавальное» чтение поэмы проигнорировало бы ключевую особенность текста как комического произведения. Именно эта особенность объясняет огромную популярность «Теркина», и заключается она в том, что поэма не столько переворачивает привычный, организованный порядок с ног на голову, сколько включает «перевертыши» в обычное течение жизни.

Стилистика и семантика текста, шутливые размышления о переходе от жизни к смерти, о хрупкости и выносливости человеческого тела не позволяют безоговорочно отнести текст к карнавальной литературе потому, что в военное время подобные «трансформации привычного» являются привычными. Один из критиков заметил: «слова же, на которые обычно ссылаются: „Принимает все, как есть“, — выражают общую для всего советского народа мысль о том, что на войне необходимо „обжить“, освоить обстановку, как бы она ни была для того не приспособлена».

Сам автор напоминал читателю, что «это не есть особый, отдельный от остальных людей нашего общества мир, а просто это те же советские люди, поставленные в условия армейской и фронтовой жизни». В письме жене в октябре 1943 года он писал: «основное ощущение войны, что она уже стала нормальностью для людей, что необыкновенным, труднопредставляемым является не она, а наоборот».

Именно настойчивое нежелание героев воспринять страшную катастрофу как нечто из ряда вон выходящее обращает поэму в комический (а не только в трагический) эпос. В поедании каши или супа нет ничего комического, но если рядом падают бомбы, то эти простые действия и отношение к ним воспринимаются совершенно по-иному: «дельный… старик… придумал суп варить / На колесах прямо». Точно так же и деловитое спокойствие, с которым молодой солдат и пожилой крестьянин подходят к починке настенных часов, не должно ни удивлять, ни смешить, — разве что если невозмутимость, проявляемая героями, сопровождает близкое попадание снаряда: «снова где-то на задворках / Мерзлый грунт боднул снаряд. / Как ни в чем — Василий Теркин, / Как ни в чем — старик солдат».

По мнению Джорджа Моссе, «тривиализация» и «доместикация» войны — это защитные механизмы, к которым человеческое общество прибегает, когда страдание становится невыносимым, и юмор играет важную роль в этом процессе.

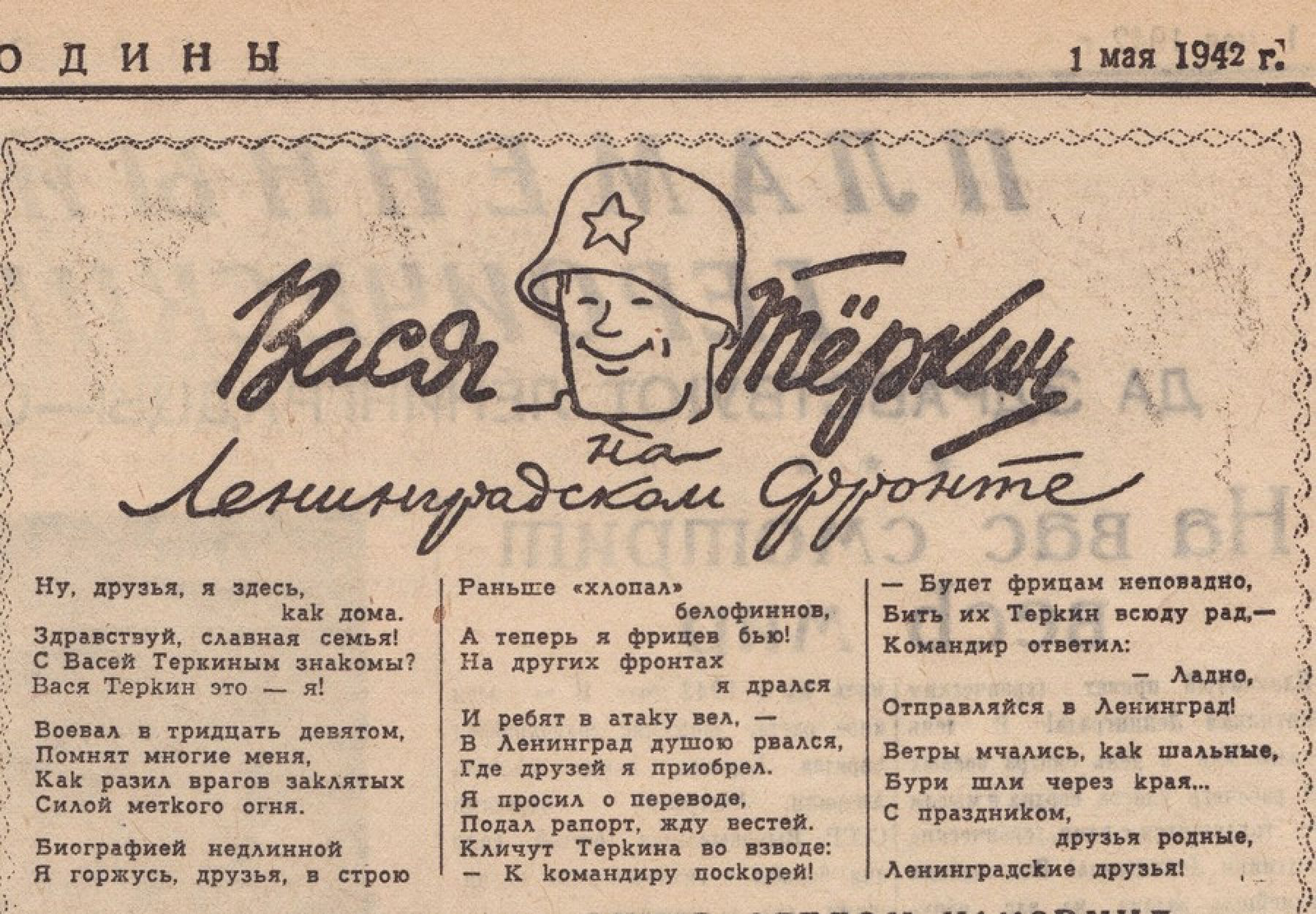

Вспоминая первый вариант «Теркина», появившийся во времена советско-финской войны, Твардовский предположил, что «тот успех „Васи Теркина“, который у него был на финской войне, можно объяснить потребностью солдатской души позабавиться чем-то таким, что хотя и не соответствует в точности суровой действительности военных будней, но что в то же время как-то облекает именно их, а не отвлеченно-сказочный материал в почти что сказочные формы». То же самое можно сказать и об окончательном, гораздо более популярном, тексте поэмы.

Все хорошо, что хорошо кончается

Прочитав вводные страницы поэмы, жена Твардовского написала ему в декабре 1942 года: «надо отчетливее, конкретнее сказать, что ты хочешь „вспомнить“ из прошлого. <…> мысль, что на войне интереснее слушать о прошлом, а после войны — о войне…». Описываемые события не должны восприниматься как фантастические или чудесные; они просто относятся к другой реальности. Такого рода повествования были неотъемлемой частью сталинской пропаганды во всех ее жанрах, от конституции 1936 года до оглушительно популярных комедий Ивана Пырьева и Григория Александрова.

Однако в большинстве рассказов «о другой жизни» отсутствует один элемент, который очень важен именно для рассказа о войне как о сказочной реальности. В отличие от кинокомедий и конституции, утопический тон которых предполагает возможность идеального общества в непосредственной близости от читателя, в совсем недалеком будущем, волшебные рассказы военного времени вызывают образы прошлого.

Для человека на войне утешительно думать, что события, свидетелями которых он поневоле стал, лишь повторяют то, что уже было в прошлом, и не раз. У сказки устойчивая, предсказуемая структура, и с какими бы напастями ни сталкивался герой, все всегда заканчивается хорошо. Сказочные ужасы происходят как бы понарошку. Так же и события войны, переведенные на язык сказки, воспринимаются как бы в некотором отдалении, закодированные в народной памяти как эпизод в истории нации. Сегодняшний враг может казаться особенно ярым и непобедимым, но талантливый рассказчик напоминает, что не впервые на Россию нападают, и всегда подобные попытки заканчивались одинаково: «Враг ее — какой по счету! — / Пал ничком и лапы врозь».

Известна формула: комедия — это трагедия плюс время. Перевод страшных событий современности в жанр, ассоциирующийся с коллективной памятью, а не с личными переживаниями, позволяет взглянуть на настоящее под другим углом, как бы из будущего, будто все это уже произошло однажды, и происходящее сейчас — лишь одно из многих повторений прошлого. То, что не уникально, не может быть страшно. Только глядя на события с этой точки зрения, можно говорить: «какой по счету», «случалось», «не раз», «что теперь, что в старину».

Ужас превращается в приключение, и сама смерть — лишь эпизод, когда больше утомляет ожидание, нежели само событие: «Довелось под старость лет: / Ни в пути, ни дома, / А у входа на тот свет / Ждать в часы приема. / Под накатом из жердей, / На мешке картошки, / С узелком, с горшком углей, / С курицей в лукошке…» Только глядя на все происходящее из будущего (даже того будущего, сама возможность которого всего лишь предполагается), можно знать, что самое «мотивирующее высказывание» в самое тяжелое время — это просто «не унывай», потому что «будем живы — не помрем, / Перетерпим. Перетрем». Один из критиков писал, что для военного юмора характерен образ героя-солдата, который «в сказках наделен способностью выходить из любого трудного положения невредимым <, который> как бы заколдован».

Юмор поэмы Твардовского, который оказался притягателен и понятен для миллионов, основан именно на таких сказочных мотивах. Например, рассказывая о том, как он выживал в почти безвыходных ситуациях, герой упоминает фольклорный принцип тройного повторения: «Трижды был я окружен, / Трижды — вот он! — вышел вон. / И хоть было беспокойно — / Оставался невредим / Под огнем косым, трехслойным, / Под навесным и прямым».

Он знает, что третий раз может оказаться роковым: «Если ж пуля в третий раз / Клюнет насмерть, злая…». Время часто составлено из тройных блоков: «Третьи сутки кукиш кажет / В животе кишка кишке». Не раз упоминаются и традиционные метафоры экстремальных, пограничных состояний (пир, целование материземли): «Жив остался — не горюй: / — Это малый сабантуй. / Отдышись, покушай плотно, / Закури и в ус не дуй. / Хуже, брат, как минометный / Вдруг начнется сабантуй. / Тот проймет тебя поглубже, — / Землю-матушку целуй. / Но имей в виду, голубчик, / Это — средний сабантуй».

Мотив встречи со смертью и переговоры с ней относительно условий перехода в мир иной тоже присутствуют в виде шутливых размышлений о первичности тела или души: « — Ну и редкостное дело, — / Рассуждают не спеша. — / Одно дело — просто тело, / А тут — тело и душа». Правда, на настоящей войне люди умирают по-настоящему. И сама война, и рассказ о ней носят эпический характер, но этот эпос составлен из коротких эпизодов, каждый из которых подчеркивает основную особенность военного опыта: непредсказуемость.

Вечность может быть перечеркнута в один момент, будничное и самое простое оказывается тем, что объединяет в единое целое сложнейшие структуры человеческого общества, и короткий рассказ о забавном случае обретает ту же значимость, что и история всей жизни. Такова природа войны, а также — «комической сказовой новеллы», для которой характерна «завершенность одномоментного повествования», «обращение к конкретному незначительному бытовому факту, превращающемуся в устах героя-рассказчика в событие».

Относиться к пустякам так, как если бы они обладали судьбоносной значимостью, — это комично, но не тогда, когда пустяки эти — последнее, что занимало человека перед смертью. Временнáя перспектива определяет не только точку зрения, но и жанр, к которому относится повествование или его часть, так что один и тот же элемент может быть воспринят или как абсолютно тривиальное не-событие, или как момент искупления. Поэтому и комична, и глубоко трагична досада немолодого солдата, потерявшего табак после того, как он потерял и семью, и дом: « — Досадно. / Столько вдруг свалилось бед: / Потерял семью. Ну, ладно. / Нет, так нá тебе — кисет!»; «Потерял и двор и хату. / Хорошо. И вот — кисет».

Эпизодическая структура эпического повествования позволила критику написать о поэме через тридцать лет после ее появления, что «переходы в поэме от шутки к патетике, от какой-либо бытовой сценки к описанию подвига — непринужденны, свободны». Отчасти это ощущение «непринужденности» и «свободы» происходит от снижения героического до уровня комического.

В результате достигается эффект того, что Фрейд называл «снижающимся уровнем несоответствия», когда «внимание неосознанно переносится с большого на малое» — и, что важно заметить, никогда не наоборот. В поэме то «большое», что ассоциируется с национальной катастрофой, героизмом и отвагой, коллективным подвигом и самопожертвованием, сочетается с «малым», не уступающим «большому» в важности: радости от возможности выпить горячего чаю, получить добавку супа, разрешение пригубить спиртного, чтобы прийти в себя после нескольких минут в заледеневшей реке.

Конечно, такое же «малое» может стоить тем же людям жизни: шальная пуля или недостаточно сильный удар по лицу врага, который неожиданно перегородил дорогу. Но именно «малое» превращает эпическую историю в комический рассказ. Масштабное повествование не может быть комическим в своей цельности; лишь эпизоды могут быть таковыми.

Масштабное повествование — это прогресс от роли жертвы к роли победителя; комическое — это несуразное, неожиданное, которое поджидает на пути.

Одна из отличительных особенностей госсмеха — именно в этой интеграции комического в мастер-нарратив исторического прогресса, вместе с элементом непредсказуемости, общим и для комедии, и для войны, когда «вдруг из кустиков корявых, / Взрытых, вспаханных кругом, — / Чох! — снаряд за вспышкой ржавой». Если в трагедии несчастья происходят в результате вмешательства судьбы, то в комедии час смерти приходит просто потому, что «номер вышел» — точно как в жизни, особенно в жизни при сталинском режиме. Это была логика, знакомая читателям «Василия Теркина». Знакомая — и понятная.

Как говорит рассказчик с гордостью, вся поэма — «на русском языке», без затей. Многие исследователи указывали на ее связь с русской фольклорной традицией, хотя и между ними нет согласия относительно того, какие именно элементы текста русско-национальные, а какие взяты из советской реальности, и насколько важно определить, чего здесь больше — русского или советского. В первоначальной версии поэма была плодом коллективных усилий нескольких авторов.

Один из исследователей утверждает, что самые разные советские поэты разной степени популярности работали над темой, в результате чего было создано более шестидесяти героев — прототипов Теркина; другой пишет о том, что предшественник героя поэмы «имел по крайней мере (не считая редактора газеты) семь отцов». В этих первых вариантах герой был создан по образу и подобию традиционных героев-воинов из российских сказаний, в результате чего поэма после публикации окончательного варианта стала рассматриваться как пример современного сказа.

Восходящий к традициям русской классики, жанр сказа описывался как возникший «из живых речевых представлений и речевых эмоций» и рассказ, который «стилизован под особого рода небрежную, наивную болтовню», или же как особый жанр, который «делает слово физиологически ощутимым — весь рассказ становится монологом, он адресован каждому читателю» и «вводит в прозу не героя, а читателя. Здесь — близкая связь с юмором».

Очевидно, что поэма Твардовского соответствует всем этим критериям, хотя сказ в советском контексте и отличается от классического. В первые послереволюционные годы «функция сказа изменилась принципиально — читатели стали героями» и «субъект сказа стал и его потребителем», после чего следование принципам социалистического реализма подразумевало более близкие и прямые контакты между читателями и писателями, вне зависимости от жанра. Теперь, во время войны, звенья цепочки «производители — потребители» оказались еще более крепко связаны друг с другом. Вместе с тем состав каждого из этих элементов стал более сложным. Вне зависимости от того, были ли они читателями в мирное время, на фронте многие стали писателями.

Профессиональные сатирики отмечали с некоторым удивлением, что, тогда как советская пресса «в мирное время была бедна юмором, <…> в армейских газетах непременно есть и фельетон, и уголок юмора, стихи сатирического характера, и язык живой, яркий, и велико участие красноармейского актива». Главный сатирический журнал страны каждый год получал тысячи писем от читателей с идеями, предложениями, потенциальными сюжетами и анекдотами. Сам Твардовский говорил позже, что в случае с «Василием Теркиным» история его собственного авторства (если не история создания Теркина как персонажа) началась с получения им читательских писем, адресованных ему как создателю «книги о бойце». Многие из этих писем содержали идеи относительно будущих приключений Теркина на фронте и его послевоенной жизни.

Один читатель делился мыслями о том, как хорошо было бы «„пустить“ Теркина на фронт сельского хозяйства», предложив свою помощь в подготовке объемистой брошюры-сборника… «Теркин в сельском хозяйстве»… С иллюстрациями и под отдельными заголовками (главами) — Теркин в колхозе, в совхозе, на молочной ферме, в птичнике, на плантациях табака, свеклы, в фруктовом саду, в огороде, на бахчах, на виноградниках, в Заготзерно — на элеваторе, на рыбных промыслах и прочее и прочее.

Как правило, читатели были склонны «приписывать Теркину ту специальность, которая им самим ближе».

Некоторые взялись за самостоятельное продолжение истории о славном бойце, не посвящая в это автора. Впрочем, автор не возражал, потому что, как он сам признавал, «Василий Теркин» вышел из той полуфольклорной современной «стихии», которую составляют газетный и стенгазетный фельетон, репертуар эстрады, частушка, шуточная песня, раек и т. п. <Потом> он сам породил много подобного материала в практике газет, специальных изданий эстрады, устного обихода. Откуда пришел — туда и уходит.

Во многих сферах деятельности, которые верные читатели предлагали для Теркина в послевоенную пору «социалистического строительства», бывший боец выглядел бы более чем комично. Комично, но никогда не смешно, ибо он сохранил бы свою роль боевого героя, наследника и народной традиции, и великого будущего. Он оставался бы тем, кого читатель легко узнавал и принимал, несмотря ни на какие сюрпризы войны и на то, сколько работы ждало его после войны.

Читайте также

Ленин: искусство убеждать. Анализ полемической манеры главного публициста пролетариата

Лингвистическая (де)милитаризация. Как новояз, слова-триггеры и штампы конструируют реальность в эпоху спецоперации

Дискурсивные практики войны и чарующая власть языка. Как слова и знаки становятся инструментами в борьбе за господство?

Юмор военного времени. Подборка главных анекдотов о спецоперации, цензуре, эмиграции россиян и изоляции страны

«Заяц, помоги!» Как юмор и анекдоты о животных помогали советским людям адаптироваться к реальности